Wenn du hochsensibel bist, kennst du das bestimmt: Ein voller Raum, zu viele Stimmen, grelles Licht – und plötzlich fühlst du dich, als würde dein Kopf gleich platzen. Außenstehende nennen es „zu empfindlich“. Doch was sie nicht sehen: Das Gehirn lässt mehr Reize durch, als in diesem Moment gut für dich ist. Das Ergebnis? Reizüberflutung. Und die Symptome sind alles andere als Einbildung: innere Unruhe, Herzrasen, Kopfschmerzen, totale Erschöpfung. Viele ignorieren die Warnsignale, bis gar nichts mehr geht. Aber genau das ist der Fehler. In diesem Artikel erfährst du, wie Reizüberflutung bei Hochsensiblen entsteht, woran du sie frühzeitig erkennst und welche Strategien wirklich helfen, wieder Ruhe ins System zu bringen.

Inhalt

Was bedeutet es überhaupt "hochsensibel" zu sein?

Hochsensibilität ist keine Erkrankung oder Störung, sondern eine angeborene Persönlichkeitsprägung, die das Wahrnehmen und Erleben besonders intensiv macht. Hochsensible Menschen nehmen Reize aus ihrer Umwelt viel stärker wahr – sei es Lärm, Licht, Gerüche oder auch die Stimmungen und Gefühle anderer Menschen. Diese feinfühlige Wahrnehmung kann eine große Stärke sein: Sie fördert Empathie, Kreativität, Detailgenauigkeit und ein tiefes Gespür für Zusammenhänge.

Gleichzeitig bedeutet Hochsensibilität, dass das Nervensystem schneller überreizt werden kann. Alltagssituationen, die für andere kaum ein Problem darstellen, können für Hochsensible anstrengend oder sogar belastend sein. Häufige Begleiterscheinungen sind Müdigkeit, Stress oder das Bedürfnis nach Rückzug und Ruhephasen, um wieder Energie zu tanken.

Hochsensibilität zeigt sich individuell sehr unterschiedlich. Nicht jeder Betroffene reagiert auf dieselben Reize gleich stark. Wer die eigenen Muster erkennt, kann gezielt Strategien entwickeln, um sich vor Überforderung zu schützen und die positiven Seiten der Hochsensibilität voll auszuschöpfen.

Wenn du tiefer einsteigen möchtest, welche Merkmale Hochsensibilität genau ausmachen und wie sie sich im Alltag bemerkbar macht, lohnt sich ein Blick auf meinen ausführlichen Blogbeitrag.

Was passiert bei Reizüberflutung?

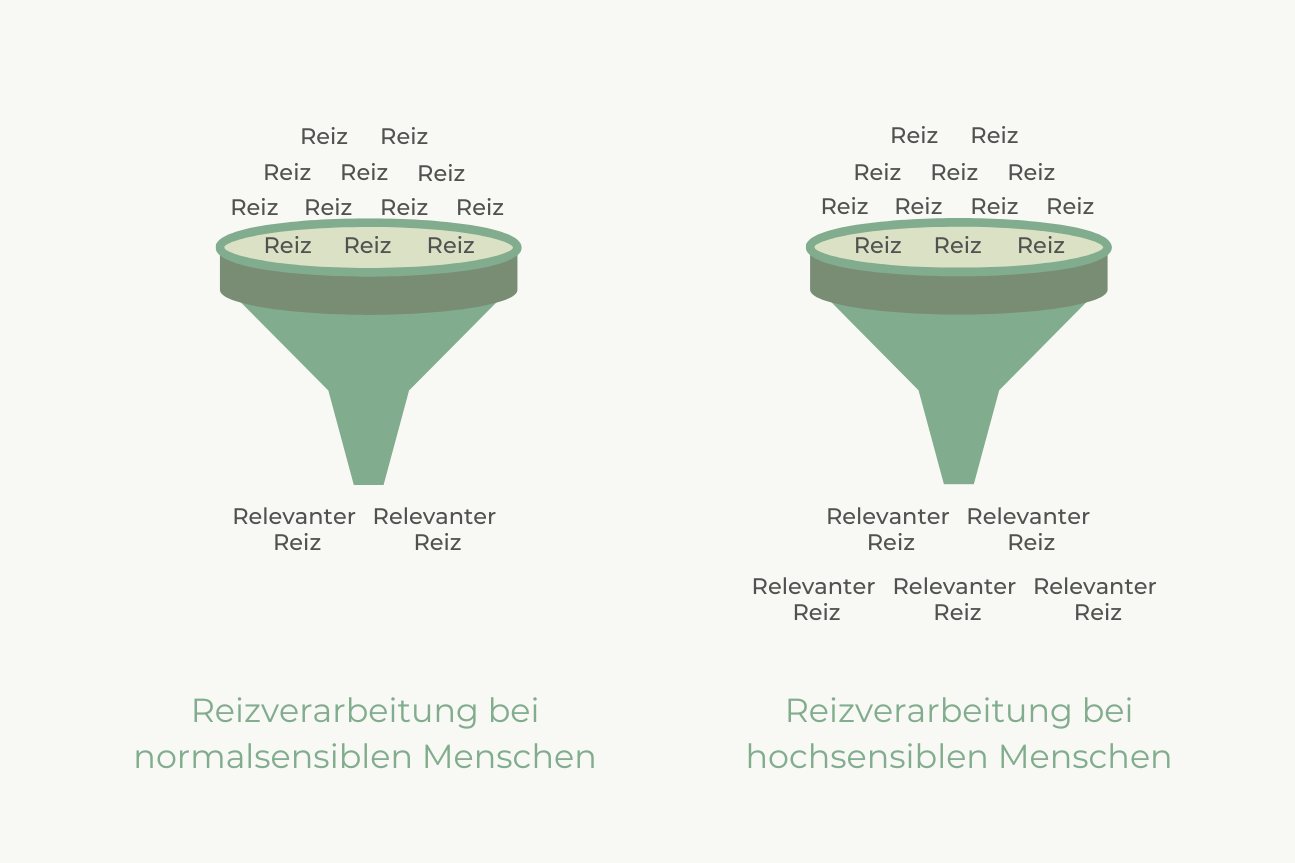

Reizüberflutung bei hochsensiblen Menschen entsteht, weil ihr Gehirn Sinneseindrücke deutlich intensiver verarbeitet als bei anderen. Während bei „normal“ sensiblen Personen Reize stärker gefiltert werden, gelangen bei Hochsensiblen mehr Informationen in die bewusste Wahrnehmung. Dadurch wirkt die Umwelt schnell überfordernd, da mehr Sinneseindrücke gleichzeitig verarbeitet werden müssen.

Diese erhöhte Aufnahme führt dazu, dass das Nervensystem stärker aktiviert wird und Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet werden. Die Folgen sind typische Symptome wie innere Unruhe, Gereiztheit, Konzentrationsschwierigkeiten oder körperliche Erschöpfung. Dieses Zusammenspiel aus intensiver Reizverarbeitung und physiologischer Reaktion erklärt, warum Hochsensible schneller das Gefühl von Überlastung erleben.

Typische Symptome einer Reizüberflutung bei Hochsensiblen

Die Symptome bei Reizüberflutung können sich bei jedem hochsensiblen Menschen sehr unterschiedlich äußern. Manche bemerken sie zuerst im Kopf, andere spüren sie stärker in den Gefühlen oder im Körper. Häufig treten mehrere Ebenen gleichzeitig auf und verstärken sich gegenseitig.

Kognitive Symptome: wenn der Kopf überlastet ist

Bei Hochsensiblen gelangen mehr Reize ins Bewusstsein. Das Gehirn muss daher parallel mehr Informationen verarbeiten – wie ein Computer, der zu viele Programme gleichzeitig geöffnet hat.

Typische Folgen sind:

Konzentrationsschwierigkeiten

Gedankensprünge oder „inneres Chaos“

Vergesslichkeit im Alltag

Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen

Da weniger Reize herausgefiltert werden, wird das Arbeitsgedächtnis überlastet. Schon kleine Aufgaben können sich dadurch wie eine große Herausforderung anfühlen.

Emotionale Symptome: wenn die Gefühle hochkochen

Die ständige Flut an Eindrücken wirkt sich auch auf die emotionale Ebene aus. Viele Betroffene berichten, dass sie „dünnhäutiger“ reagieren, wenn ihr Nervensystem überreizt ist:

Gereiztheit und Stimmungsschwankungen

Nervosität und innere Unruhe

Überforderungsgefühle in Alltagssituationen

Rückzugswunsch und Bedürfnis nach Stille

Durch die Überlastung schüttet das Nervensystem Stresshormone aus. Das sorgt für innere Anspannung und macht Betroffene emotional sensibler.

Körperliche Symptome: wenn der Körper Alarm schlägt

Wird die Reizüberflutung nicht unterbrochen, zeigt sich die Überforderung oft auch körperlich:

Kopfschmerzen oder Migräne

Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich

Herzklopfen oder schneller Puls

Schwindelgefühle

Erschöpfung bis hin zu völliger Müdigkeit

Dauerstress hält den Cortisolspiegel erhöht. Das wirkt sich auf Muskeln, Kreislauf und Energiehaushalt aus – der Körper signalisiert so, dass dringend Ruhe benötigt wird.

Übersicht: Symptome bei Reizüberflutung

| Ebene | Typische Symptome |

|---|---|

| Kognitiv | Konzentrationsprobleme, Gedankensprünge, Vergesslichkeit, Überforderung bei Entscheidungen, langsames Denken, Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen, innere Unruhe, fehlende Klarheit im Denken, Schwierigkeiten, Ablenkungen auszublenden, Gefühl von „zu viel im Kopf“, ständiges Grübeln, Gefühl, Gedanken nicht sortieren zu können |

| Emotional | Gereiztheit, Nervosität, Rückzugswunsch, Stimmungsschwankungen, Frustration, Traurigkeit, Angstgefühle, emotionale Erschöpfung, Frust über kleine Dinge, emotionale Überforderung in Gruppen, Gefühl von Überforderung, spontane Tränen |

| Körperlich | Kopfschmerzen, Migräne, Verspannungen im Nacken/Schultern, Herzklopfen, schneller Puls, Schwindel, Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafprobleme, Bauchschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Zittern, Engegefühl in der Brust, Muskelzittern, erhöhter Blutdruck, Gereizte Haut oder Jucken |

SOS-Soforthilfen bei Reizüberflutung

Wenn die Symptome der Reizüberflutung akut auftreten, wie etwa Herzklopfen, innere Unruhe oder das Gefühl, gleich „durchzudrehen“, brauchst du Strategien, die sofort wirken. Diese Schritte kannst du direkt anwenden, wenn du mitten in einer überfordernden Situation stehst:

Sofort Distanz schaffen

Wenn möglich: Geh ein paar Schritte raus aus der Situation. Verlasse für 2–3 Minuten den Raum, geh ins Bad, auf den Balkon oder einfach ans Fenster. Allein dieser kleine räumliche Abstand reduziert die Reizdichte.

Atemübungen

Setz dich hin oder stell dich mit beiden Füßen fest auf den Boden. Atme 4 Sekunden tief durch die Nase ein, halte den Atem für 2 Sekunden, atme dann 6 Sekunden langsam durch den Mund wieder aus. Wiederhole das 5-mal. Du wirst merken, dass du von Runde zu Runde ruhiger wirst.

Gedankenanker setzen

Wähle einen kurzen Satz, der dich beruhigt, z. B.: „Ich bin sicher“ oder „Ich darf zur Ruhe kommen.“ Wiederhole ihn leise oder innerlich mehrmals.

Das hilft, das Gedankenkarussell zu stoppen und den Fokus zurück auf dich selbst zu lenken.

Eine klare, kleine Handlung

Manchmal hilft es, sich auf eine einzige Handlung zu konzentrieren: Deine Tasche sortieren, die Hände kurz massieren, einen Stift in der Hand drehen. Klingt banal, aber es lenkt deine Aufmerksamkeit weg von der Reizflut hin zu etwas, das du kontrollieren kannst.

Wasser trinken

Nimm einen Schluck Wasser, aber ganz langsam und bewusst. Trink ihn in ganz kleinen Schlucken, so als würdest du jeden Schluck zählen. Das gibt deinem Körper das Signal: Alles gut, wir beruhigen uns.

Etwas auf Papier kritzeln

Ein kurzes, freies Kritzeln, wie Formen, Muster oder Mandalas, kann die Konzentration und Stimmung merklich verbessern.

Nimm Papier und Stift, setz dich eine Minute ab und lass deinen Stift einfach über das Blatt gleiten. Ganz ohne Ziel oder Vorstellung. Kritzeln bringt dich gedanklich raus aus dem Reiz-Labyrinth.

Langfristige Strategien, um Reizüberflutung vorzubeugen

Reizüberflutung lässt sich im Alltag nie ganz vermeiden – doch Hochsensible können lernen, besser damit umzugehen.

Passende Strategien im Notfall parat zu haben ist super und auch wichtig. Doch echte Entlastung entsteht durch langfristige Gewohnheiten. Wer als hochsensibler Mensch gezielt an seiner Resilienz arbeitet, schützt das Nervensystem vor Dauerstress und kann Überforderung viel schneller abfangen.

Gesunde Strukturen und Selbstfürsorge sind dabei der Schlüssel, um mit Reizüberflutung dauerhaft gelassener umzugehen.

Eigene Stressoren erkennen

Der erste Schritt ist, typische Auslöser zu identifizieren. Sind es laute Orte, bestimmte Menschen, grelles Licht oder emotionale Konflikte? Ein Reiztagebuch kann helfen, Muster sichtbar zu machen. Wer seine Stressoren kennt, kann sie bewusster meiden oder gezielt vorbereiten.

Vorbereitung auf herausfordernde Situationen

Manchmal lassen sich stressige Umgebungen nicht vermeiden, doch mit guter Vorbereitung werden sie erträglicher. Ohrstöpsel, Sonnenbrille oder ein geplanter Rückzugsort können viel bewirken. Schon kleine Hilfsmittel sorgen dafür, dass du dich sicherer fühlst und gar nicht erst in eine starke Überreizung kommst.

Mut zum Nein-Sagen

Für viele Hochsensible ist das Nein-Sagen eine der größten Herausforderungen. Gleichzeitig aber eine wichtige Fähigkeit, um die eigene Energie wirklich schützen zu können. Erlaube dir selbst, ein Treffen früher zu verlassen oder eine Pause einzulegen, wenn es zu viel wird. Ehrliche Kommunikation verhindert außerdem Missverständnisse. Grenzen setzen bedeutet nicht, andere zu enttäuschen, sondern dich selbst und deine Bedürfnisse ernst zu nehmen.

Erholungszeiten fest einplanen

Hochsensible brauchen mehr Pausen zwischen Terminen oder nach intensiven Tagen. Plane bewusst Zeit für Ruhe ein – etwa indem du nach anstrengenden Tagen einen Ruhetag einlegst oder Termine nicht direkt hintereinander legst. So gibst du dir die Chance, das Erlebte in Ruhe zu verarbeiten und neue Energie zu tanken. Diese „Energieinseln“ verhindern, dass kleine Stressmomente sich zu einer großen Überlastung summieren.

Digitale Reizflut reduzieren

Smartphone, Social Media und ständige Benachrichtigungen sind für Hochsensible oft eine unterschätzte Quelle von Reizüberflutung. Daher kann es enorm entlasten, die Push-Mitteilungen auszuschalten, feste „Offline-Zeiten“ einzuführen und Social Media bewusst zu dosieren.

Unterstützendes Umfeld aufbauen

Hochsensible Menschen profitieren enorm von einem Umfeld, das ihre Grenzen respektiert und ihnen Energie schenkt. Ob Partner:in, Freund:innen oder die Familie – kleine Gesten der Rücksichtnahme und Verständnis können den Alltag enorm erleichtern. So entsteht ein Raum, in dem man sich sicher fühlt, entspannen und neue Kraft tanken kann.

Professionelle Unterstützung nutzen

Manchmal reichen eigene Strategien nicht aus und neue Perspektiven müssen her. Dann kann es sinnvoll sein, Begleitung durch Coaching oder Selbsthilfegruppen in Anspruch zu nehmen. Der Austausch mit Fachleuten oder anderen Hochsensiblen vermittelt neue Werkzeuge und das Gefühl: Ich bin nicht allein damit.

Reizüberflutung macht müde, gereizt und raubt oft die Freude an den Dingen, die einem eigentlich wichtig sind. In meiner Arbeit geht es darum, genau diese Situationen besser zu meistern: zu wissen, wie du dich schützt, schneller wieder runterkommst und deine Energie gezielt einsetzt.